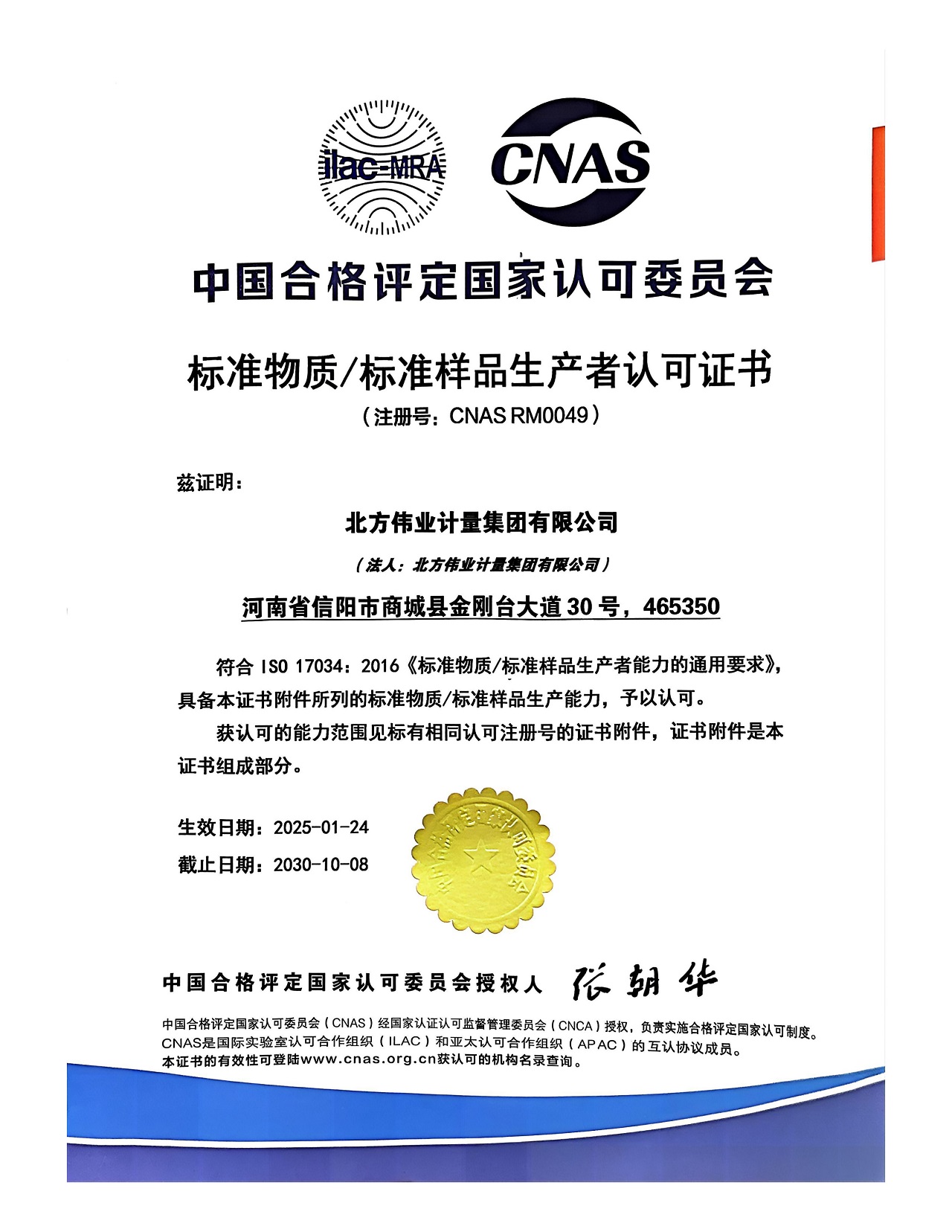

北方伟业计量集团有限公司

-

登录 |

-

官方微信 |

-

在线支付 |

- 网站地图

- 产品

- 帖子

- 新闻

- 课堂

- 文库

北方伟业计量集团有限公司

在化学分析领域,氢氧化钠溶液标准物质如同精密天平上的砝码,是确保实验数据可靠性的基石。其浓度精准度直接影响滴定分析、酸碱中和反应等关键实验的结果,尤其在环境监测、食品检测、医药研发等对数据精度要求严苛的场景中,选择合适的氢氧化钠标准物质已成为分析人员必须掌握的核心技能。

一、氢氧化钠溶液标准物质的核心技术解析

1、浓度精准度的技术保障

标准物质的浓度精准度由制备工艺决定。高纯度氢氧化钠原料经严格干燥处理后,需在惰性气体保护下溶解于高纯度水中,避免二氧化碳吸收导致的浓度偏差。配制后的溶液需通过电位滴定、重量法等多技术联用进行初始浓度测定,确保数据溯源性。

2、不确定度评估的科学方法

不确定度评估是标准物质质量的核心指标。通过分析温度波动、容器材质吸附、均匀性检验等影响因素,采用GUM方法(测量不确定度表示指南)进行量化计算。例如,长期储存过程中溶液浓度的变化率需控制在±0.05%/年以内,方可满足一级标准物质要求。

3、稳定性维护的实操要点

标准物质的稳定性维护需建立标准化操作流程。储存容器应选用聚乙烯材质以减少钠离子吸附,避光保存于20℃±2℃环境中。开瓶后需记录使用次数与剩余量,采用分装小瓶策略减少反复开盖导致的浓度变化,确保每次使用的溶液均处于有效期内。

二、滴定分析中的关键应用策略

1、酸碱滴定中的浓度匹配原则

在强酸强碱滴定体系中,标准物质的浓度需与分析样品的预期酸度相匹配。当样品酸度较高时,选用0.1mol/L浓度标准物质可减少滴定体积误差;对于微量酸分析,则需采用0.01mol/L低浓度标准物质以提高分辨率。浓度匹配不当易导致滴定终点判断偏差。

2、非水滴定中的溶剂效应控制

在非水溶剂滴定中,标准物质的浓度需考虑溶剂介电常数的影响。例如,在乙二胺溶剂中,氢氧化钠的表观浓度会因溶剂化效应降低约3%,此时需通过实验建立溶剂校正系数,或直接选用经非水体系标定的专用标准物质,避免系统误差。

3、仪器校准中的方法验证要点

使用标准物质校准自动电位滴定仪时,需进行方法验证。通过重复性试验(n≥6)计算相对标准偏差(RSD),要求RSD≤0.2%;进行加标回收试验,回收率需控制在99.5%100.5%范围内。验证通过后方可进行样品分析,确保仪器状态符合计量要求。

三、选型与使用的进阶指南

1、需求分析的量化模型

建立选型量化模型需考虑三个维度:分析方法的检测限(LOD)、样品基质的复杂性、实验室质量控制要求。例如,环境监测领域对重金属检测的滴定分析,需选用不确定度≤0.03%的高级标准物质;而工业过程控制可采用不确定度≤0.1%的工作级标准物质。

2、使用记录的数字化管理

采用实验室信息管理系统(LIMS)记录标准物质的使用情况,包括开瓶日期、使用体积、剩余量、环境温湿度等参数。通过数据分析可预测溶液浓度变化趋势,当剩余量低于30%或储存时间接近有效期80%时,系统自动触发预警机制,避免使用过期溶液。

3、效果评估的持续改进机制

建立标准物质使用效果评估体系,定期对比不同批次标准物质的分析结果。当发现系统偏差时,需追溯至制备、储存或使用环节,通过根因分析(RCA)制定改进措施。例如,某实验室通过优化分装流程,将标准物质浓度波动率从0.08%降至0.03%。

四、质量控制的深度实践

1、采购验收的符合性检查

收到标准物质时,需核对证书信息与实物标签的一致性,检查包装完整性。使用前需进行符合性验证,通过与已有标准物质比对或采用参考方法重新测定浓度,验证结果偏差应在证书标称不确定度范围内,否则不得投入使用。

2、期间核查的实施策略

建立期间核查程序,对频繁使用的标准物质每月进行一次核查。采用同等级别标准物质比对或质控样测试的方法,当核查结果超出控制限(通常为±2σ)时,需立即停止使用并追溯原因。期间核查数据应纳入质量记录,作为标准物质有效期调整的依据。

3、废弃处置的环保要求

过期或失效的标准物质需按危险废物处理规范进行处置。通过中和反应将氢氧化钠溶液浓度降至0.1mol/L以下后,方可排入废水处理系统。处置过程需记录处置量、处置方法及监督人员信息,确保符合环保法规要求。

总之,氢氧化钠溶液标准物质的应用是化学分析精准度的核心保障,其选型需匹配分析方法的技术要求,使用过程需建立标准化操作流程,质量控制需形成闭环管理体系。通过量化需求分析、数字化使用记录及持续改进机制,可显著提升分析数据的可靠性。实验室管理者应重视标准物质的全生命周期管理,将其作为提升检测能力的重要抓手,为科研创新与产业升级提供坚实的技术支撑。

伟业计量即将强势推出“2020食品安全与环境分析检验检测技术”线上研讨会,届时将邀请检验检测领域各专家学者与行业代表围绕备受关注的食品与环境议题展开线上讨论,分享他们的技术知识与创新实践,汇聚各方智慧,共享学术赋能。

了解更多> >8月28日““2024年晋检会—山西省检验检测创新与发展大会”在太原中环禧悦酒盛大开幕,本次大会汇聚了质检、食品、环监、疾控等检测机构及高校院所等分析测试机构的专家,共同探讨检验检测行业的发展趋势,分享最新科研成果,展示行业新技术、新产品,促进产学研用的深度融合。

了解更多> >通话对您免费,请放心接听

温馨提示:

1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678

2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听

3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听

登录后才可以评论